Acceptons un instant le postulat que la peinture, exemplairement celle d’Arman Tadevosyan, parle du monde et ne se replie pas sur ses jeux formels comme en un labyrinthe à la fois étouffant et réducteur: la peinture serait alors un « Ouvert », une relation essentielle, déployée dans l’espace mais aussi dans le temps. L’impératif d’Alberti (De Pictura), d’une « istoria » régie par la succession nécessaire à la « lisibilité » du tableau ne pouvait, en fait, et la chose fut vite évidente,que rester à l’état de précepte idéel.

La peinture figure donc, elle manifeste un lieu, des corps ; mais loin de se borner à cette re-présentation, elle trans-figure aussi, dans ses meilleurs moments.

La peinture d’Arman Tadevosyan donne ainsi à voir très exactement, et depuis ses premières toiles arméniennes, ce que Merleau-Ponty nomme si justement la « chair du monde » : non plus le comput mathématique , l’arpentage objectif d’un espace modélisé, mettons celui de la grande Annonciation de D. Veneziano, actuellement à Cambridge, où règne cette »poigne de cristal » qui ordonne le monde, pour reprendre la frappante expression de Longhi, ni encore l’espace saturé d’une subjectivité omniprésente, expressive et donnée comme seule clef de la représentation, mais une présence où le chiasme entre le monde et le sujet, se donnant l’un à l’autre et l’un par l’autre, déploie la multiplicité de ses superpositions et de ses profondeurs.

Sens et sensible tressent une même expérience où le dehors et le dedans, dans une essentielle réversibilité, forment un anneau de Moebius qui donne sa haute portée aux toiles si heureusement singulières de ce peintre.

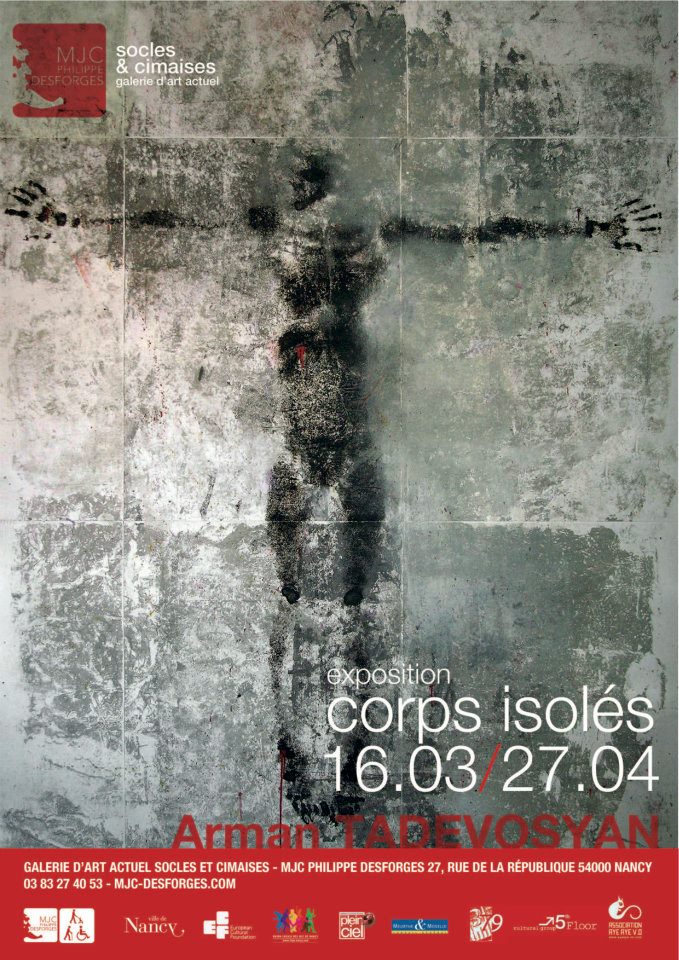

Arrêtons-nous brièvement sur deux « épiphanies », deux manifestations récurrentes chez Arman Tadevosyan : l’Annonciation et la Résurrection. Laissons, pour le moment, la si profonde et si vivace émotion religieuse, fondatrice, pourtant, elle aussi, et commençons par nous rendre aussi simples qu’un regard en éveil. Quel enjeu se déploie-t-il, d’un pur point de vue pictural, dans cette rencontre et cette immédiate incarnation? Quel événement majeur se noue-t-il de l’archange à la Vierge, pour que l’histoire de la peinture, D. Arasse l’a assez montré, se ponctue aussi abondamment de cette scène? Ce qui advient est tout ensemble simple et traumatisant ; le Sens descend dans le sensible: symbole remarquable du travail du peintre, miroir exemplaire d’un espace soudain rempli d’infini, de l’ « incirconscriptible » recueilli dans une forme. On pourrait ainsi contempler dans les Annonciations qui jalonnent l’histoire autant de façons d’envisager le rapport du figuré au figurant, du sémantique à l’esthésique – autant de manifestes picturaux.

Un instant un peu long face à la grande Annonciation d’Arman Tadevosyan : elle accomplit avec évidence le dépassement du précepte albertien en donnant à voir des espaces concomitants : les sujets, les corps, loin de se donner par l’exclusion du fond, par l’occupation exclusive et occultante de leur forme, se lèvent subtilement avec l’espace qui les baigne et avec lequel ils s’ entretissent dans un chiasme fécond.

La figure ne surgit pas, ne se découpe pas, elle se révèle, se donne à la patience, à la douceur d’une contemplation. L’œil circule dans l’image sacrée où les architectures savantes de la perspective sont écartées en faveur d’une spatialité sensible, qui joue à chaque regard, sans profondeur, sans orientation, la gloire d’une présence.

La figure ne surgit pas, ne se découpe pas, elle se révèle, se donne à la patience, à la douceur d’une contemplation. L’œil circule dans l’image sacrée où les architectures savantes de la perspective sont écartées en faveur d’une spatialité sensible, qui joue à chaque regard, sans profondeur, sans orientation, la gloire d’une présence.

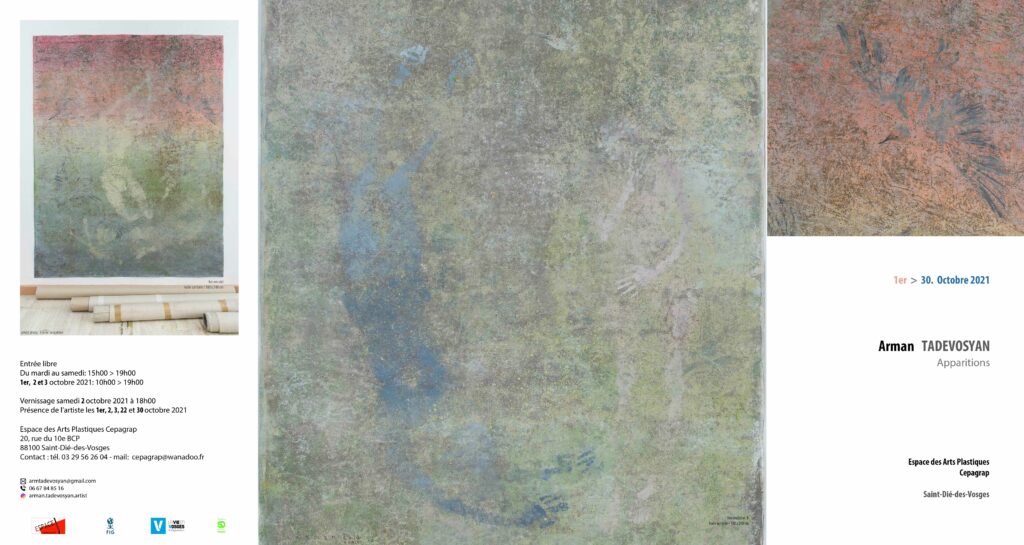

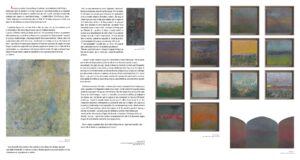

Cette lecture vaut aussi bien dans les oeuvres plus récentes, notamment la série de paysages carrés, suspendus entre figuration et abstraction, et qu’il semble cohérent de regarder comme autant de paysages. Par paysage, on entendra le lieu d’échange et de passage d’un sujet, d’un monde et d’un langage – ici pictural ; trois pôles coalescents et codéfinis, qui impliquent une tension, une intensité plus qu’une rupture et une abstraction. La « structure d’horizon », pointée par Husserl et exemplairement analysée par M. Collot, trouve là une de ses plus marquantes expressions contemporaines et permet de saisir que si la figure, si le corps ne se trouvent plus systématiquement représentés, ils n’en demeurent pas moins « silencieusement a-présentés » pour constituer, selon la belle expression de Ph. Jaccottet, autant de « paysages avec figures absentes ». Les carrés auxquels s’attarde aujourd’hui Arman Tadevosyan constituent bien des structures d’appel, des lieux de convocation et d’échange où le corps invisible irradie par le prisme des couleurs, le rayonnement de cette chair du monde, origine et appel de toute émotion comme de toute apparition.

Face à l’espace, la peinture délie, lie et relie les fragments de l’expérience sensible ; plus encore, elle en donne ici, magnifiquement, le sens.

Nicolas Castin

Doyen émérite du département de Philosophie et Théologie Université de Yale, Etats-Unis